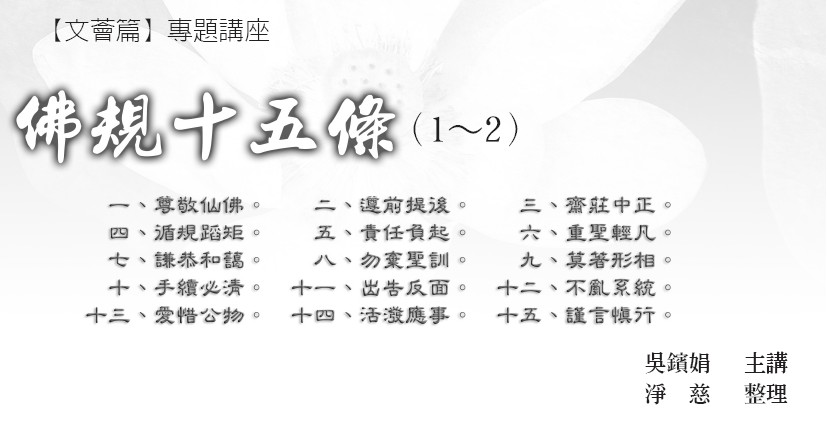

佛規十五條(1-2)

有一富翁到一個城鎮,看到一座三層樓房,他覺得很不錯,就請主人讓他上去參觀。他爬上三樓看景觀很好,很開心,也想蓋一棟三層樓,就找了一位很有名的木匠替他蓋。木匠於是開始設計,挖地基,富翁阻止他,木匠說:「我們要先挖地基,再一樓一樓蓋上去。」富翁說:「我只要第三層。你蓋一、二樓做什麼?」於是他另外找人蓋,但實在找不到只會蓋第三層的人。這就是說,我們在求道以後,開始學道、行道、學作聖賢、作仙佛,不可能一天就成仙佛,一定要從基礎打起,一點一點的修持,才能達到仙佛的境界。

今天講「十五條佛規」,佛規也就是我們蓋房子的地基。國有國法,家有家規,開班也有班規,每個地方都有一定的規矩。有人說:怎麼修道還要有規矩,這麼約束!可是只有適度的約束,我們才能夠成長。那些很有名的運動健將,要達到一個成功的境界,要接受多少的束縛,必須要非常努力鍛鍊身體,然後讓身體的肌肉慢慢成長,到一個程度他才有辦法成為一個頂級的運動家。如果是一個鋼琴家,每天要花多少時間在練琴?至少10個小時以上,必須受到束縛,有一定的彈法,一定的規定。修道也是一樣,這些基本的規定讓我們有方向依循。每一條佛規都有很深的涵意,我們要怎麼做,真的是不簡單,今天跟大家分享心得。

第一條「尊敬仙佛」

因為仙佛愛護眾生,發大慈大悲的大願,所以我們要學習仙佛的行誼,效法仙佛。我們一想到彌勒佛,就想到祂發大慈心;聽到觀音菩薩,就想到祂有大悲心;想到文殊菩薩,就知道祂有大智的心;說到普賢菩薩,就知道祂有大行,行願廣大。地藏菩薩,大家知道說祂曾經下過一個大願:「地獄不空,誓不成佛。」所以這些我們稱為菩薩、稱為仙佛的,就是有祂的大願、大行,所以才讓我們尊敬。要怎麼尊敬仙佛呢?就是要當作仙佛時時都在我們周圍,所以我們要處處謹言慎行,敬佛如佛在。在外要尊敬仙佛,在內要拜自性佛,讓我們的自性佛能夠光明,這才是真在修持。如果只是一味向外拜佛、求佛,自心沒有修養的話,就沒有辦法成佛,最重要的就是要內觀自在,專心修養自性佛,能夠改脾氣、去毛病,這就是修養自性佛的重點。

我們常常在佛堂都是非常的恭敬,但是出了佛堂以後,跟周遭的任何人相處,有時候就忘了要修自性佛,常常會發脾氣,產生一些不好的毛病。有一句話叫做「火燒功德林」,大家到佛堂聽課,然後修持自己(內德),在外面,要跟大家和平相處,為佛堂多做一些事情,度人,財施、法施、無畏施,各方面建功德,好不容易累積了一些功德。一出了佛堂,一個人不小心點一把火,就把我們的功德林全燒掉了。前一陣子,後學跟一個朋友在講話,講到後來就很生氣,因為朋友搧風點火:「對啊!你看他這樣就是不對!」我說:「就是啊!」越講越大聲,到後來我說:「我們同是修道人,下次如果我要燒我的功德林的時候,你不要拿火柴給我好嗎?你要幫忙滅火啊!火柴又拿給我,我忍不住一點,我就燒了。」大家要互相扶持,互相幫助,當有人想要燒他的功德林,好不容易累積了很多功德,千萬不要拿火柴,要拿水滅火。自性佛正光明的時候,火一燒,木頭的就燒掉了,如果是瓷的,燒了也變黑了,所以「火燒功德林」,一定要向內去求,而不是向外去拜佛,因為我們是在修道。

人常常愛生氣,生氣對人沒有什麼好處,遇到情況又很難控制,就是因為如此才要來佛堂學道,當我們聽到道理,回到家裡以後,到工作岡位上,遇到生氣的事情要說:「我千萬不要燒了我的功德林。」就會克制住,一個故事說:在古老的西藏,有一個人每次只要一跟人家起爭執,就跑回家,在他的房子四週圍繞三圈,他也很累了,就常常這樣做,村子裡的人都想說:這個人很奇怪,每次生氣,他也不跟人家對罵,就在他家外面跑三圈。結果這個人愈來愈有錢,地愈來愈大,他愈跑愈累,可是還是每次跑。直到有一天,他年紀大了,他生氣時就拿拐杖,拐拐……拐了三圈,他回來就喘息不行了,他孫子說:「爺爺啊!你為什麼每次一生氣就這樣跑,你已經走不動了,還這樣走三圈做什麼呢?」爺爺就說:「你不懂!」,「爺爺,你看!沒有人敢問你,你這麼有錢、有財、有勢,沒有人敢問你為什麼,你這麼老了,總該告訴我為什麼吧?」爺爺就說:「咳!我跟你講,在我年輕的時候,我很愛跟人家起爭執,有一天突然想到,我的房子這麼小,我又沒有成就,花時間去跟人家生氣做什麼?不如好好用心經營我的事業。」就把重心放在不跟人家爭執。慢慢的一生氣就跑,跑完氣消了,因為沒有跟人家起爭執,很圓融,繼續專心在他的工作上,沒有跟人家起惡緣,他的事業愈做愈大,愈做愈廣。現在做得這麼大,還是一有不高興,他就去走,孫子就說:「爺爺,我可以了解,你年輕的時候很生氣,跑三圈,可是你現在年紀大了,又這麼有錢,又為什麼去走三圈呢?」他說:「你不知道,我年輕的時候,去跑三圈,想說我已經什麼都沒有了,我還跟人家生氣,現在是發覺自己的地這麼大,走都走不完,我既然已經這麼有錢,這麼有財有勢,我跟人家生氣做什麼,對不對?」所以我們要把精力用在有用的事情上。

我們在修道,跟人家吵架的時候,會想說:唉呦!我們才疏學淺,道行還這麼淺,沒有什麼權利跟人家競爭、吵架,要趕快修養自己,要學做菩薩、聖賢。就像這富翁,已經擁有太多,沒有跟別人生氣的理由了,我們就是要向內去修。

尊敬仙佛不是在表面,我們去佛堂拜拜,這就是尊敬仙佛,要效法、學習仙佛的行誼、德行,重要的是往內修,有一天才會變成仙佛,這也是真正的尊敬仙佛。以前有一句偈語:「佛在靈山莫遠求,靈山只在爾心頭,人人識得靈山塔,好向靈山塔下修。」只要向自己的心,好好的去修自性佛的時候,終能成佛。

從前有一個流浪漢,他每天拿著一個缽,到處去跟人家化緣,跟人家要東西吃,有一天他死掉了,才發現流浪漢手上的破缽,其實是個千年古董,非常值錢,可是他卻不知道,只是拿值錢的古董缽到處去跟人家要東西。

我們人本身是否有一個值錢的古董呢?自性!當點傳師幫我們點開玄、得道,知道自性佛在哪的時候,一定要向自性佛去修,不要當做不知道有這個寶物,有一天當失去了才說:「唉呦!當我們擁有的時候,不懂得去珍惜!」

第二條「遵前提後」

我們在學道、辦道時,常講說:「前賢、點傳師是我們的前賢,哪些是我們的後學呢?」後進的人是我們的後學,其實真正的前跟後是:真正有德行,智慧夠高,言行一致能夠服眾,作為眾人標杆的,就是前賢,不在乎入道的先後、時間的早晚。如果說,我們還在學道、修道、辦道當中,這些都是後學,我們需要仙佛菩薩的真理指引,始能夠轉悟,都是後學。所以在道場上,我們常常遵從一些前賢,或是比我們早入道場的長輩,或點傳師們,我們都尊敬他們。

我們能夠低心下氣,包容一切,能夠「遵前提後」,唯有虛心學習,放下我執,才有辦法去向前賢學習,也才能夠提攜後學。以前有句話說:「有容乃大」,就是有能夠容量別人的心,肚量大能夠容納別人的心,才能夠去我執。以前有一個書生去廟裡向一位和尚說:「請問師父,什麼是道?」師父說:「來……請用茶。」就拿個杯子開始倒茶,然後就一直倒,水已經快要滿了還在倒,他說:「師父,師父,滿了,滿了。」結果師父說:「喔!滿啦?」師父說:「一個人如果沒有虛心,只是要滿滿的來找我的話,那我怎麼把真理給你!」因為書生像這個杯子一樣,都滿出來了,師父要再給他賜導道義的時候,跟本裝不進去,書生一直覺得自己很會讀書,想要去看看師父的程度怎麼樣,都滿出來了!故須要有容量才能容納別人,有謙虛的心才可能接受一些新事物、道理。

說到去我執,現在社會,大家都是「我」,我怎麼樣、這是我的東西、那是我的車子、我的房子、我的什麼,算算看十分鐘裡面很少一句話裡面沒有「我」的,很容易就是「我」,尤其在美國社會,那些小孩子在老師要問問題的時候,他們就說:「me me me,老師,我、我、我。」大家都是我,從小開始就是我,都以自己為中心,所以在西方社會,自我中心很強。我們現在要學習怎麼樣把我執去掉,才能夠包容別人,能夠有謙虛的心。「六祖壇經」裡面有一個故事:有一個法師,叫做法達,他每天固定的功課就是唸法華經,他想找六祖比較一下,結果他一看到六祖,就一邊跪拜。古代的拜法都是五體投地,頭要磕到地,他不是五體投地,他磕一半,然後看看六祖,六祖就說:「你是要來問法的,那你跪的時候,還沒有五體投地,沒有恭敬的心,平常是怎麼學道,怎麼修道的?」法達就說:「我平時都是在唸經典,法華經已經唸過三千遍了。」他很自負,因為法華經能夠唸三千遍要多少時間啊!他說:「我唸三千遍了,所以我相信我的程度很高。」六祖大師說:「你既使唸了一萬遍,你的心要是沒有了解道理,程度還是不夠。」他就講一些道理給法達聽,法達才了解說:既使唸了幾萬遍的經典,如果沒有去行的話,這些經典都不是功德,反而會讓我們起驕傲心、傲慢心。是因為法達唸了三千遍,他認為自己程度很高,所以看到六祖的時候,還瞄瞄他,看看:「你到什麼程度啊?」六祖就告訴他說:「如果你一直嘴巴用唸的,心裡沒有去了解,然後沒有去做,這些經典都是沒有用的。」

一貫道要學的,為什麼是無字真經,我們唸的是沒有字的經典、以心印心的經典,最重要的就是要去做,「做」比念經典還要重要,如果今天把所有的經典都念完了,這是知識,不是智慧。但是我們去走的時候,當這條道路腳踏實地去走的時候,突然就會生出妙智慧,這才是真正的功德,所以說:「念經要念無字經,念佛要念自性佛」。因為我們總是認為「我是最棒的」,但是唯有謙虛的心,才有辦法禮佛。

一貫道的禮節殊勝就是:我們叩頭,頭是人身體最重要的部份,能夠低身下去叩頭,這個就是一個謙虛的表現,有些人或許覺得自己很驕傲:為什麼要跟一個佛像叩頭?沒有意義!是不是真能放下身段去叩頭!這是一個禮的表現,也是謙虛的表現,點傳師領天命,代天宣化,還有前賢,不是在他的年齡,年輕還是年長,而是在他的修行、德行,我們尊重點傳師就是謙虛,以身作則,讓後進的人能夠看到,我們這樣尊敬點傳師,後學跟進,提攜後學,讓後學能夠看我們的表現。我們尊敬點傳師,自然後面的人就跟著尊敬點傳師;我們在家裡,要是父母很孝順爺爺奶奶,不用教小孩孝順,小孩子自然就很孝順,因為他看到父母的言行舉止;如果父母很不孝順爺爺奶奶,小孩子以後就是以這個態度來對待你,因為他看父母就是這樣,就有樣學樣。

「遵前提後」,遵:尊敬點傳師,提攜後學,看到點傳師要行禮問好,而不是前賢給我們方便,我們就隨便,道氣就不會生起,有恭敬的心,旁邊的人即使不認識也會想:這一定是有德行的人,人家才尊重他,道氣就會生發。真正「遵前提後」就是要學習放下我執及身段,而且要尊敬一切所有在周遭的人。

(續下期)